寧波舉行首屆中小學科學教育大會

科學教育是布局未來的教育。6月21日下午,以“傳承院士精神,共育科學人才”為主題的寧波市首屆中小學科學教育大會在鄞州中學隆重舉行。

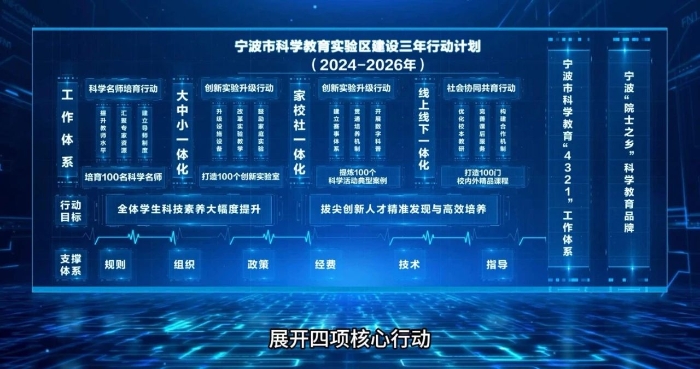

“英雄航天員”,北京航空航天大學宇航學院教授、博士生導師,神舟十六號乘組航天員桂海潮作為特邀嘉賓出席此次會議。寧波市委常委、副市長徐巖,北京航空航天大學、寧波市教育局、市科協、市人社局、市財政局等部門,以及涼山州、麗水市等地的相關負責人出席會議。 寧波市委常委、副市長徐巖在講話中指出,我們要深刻認識科學教育的重要性,教育、科技、人社、財政、科協等相關部門,科研機構、高等院校、高新企業等支持單位,要凝心聚力、合作共進,推動科學教育乘勢而上、順勢而為。 我們要深入研究科學教育的發展規律,持續探索科學教育新途徑、新舉措,大力構建科學教育新機制、新體系,積極塑造科學教育新動能、新優勢。 我們要深化科學教育的課程體系建設,鼓勵和引導教師創新教學方法,創建教育特色品牌,讓科學課堂更加生動有趣、富有活力。 大會上,當桂海潮教授上臺時,響起了熱烈的掌聲。桂教授通過講述一段經歷,告訴同學們,根深才能葉茂,我們要努力向下扎根,保持好奇心,勇于接受挑戰。同時,他也祝福同學們在挑戰中實現夢想。 活動現場,有一幕特別有意義的“追星”場景:來自鎮海區鯤池小學五年級的丁海洋同學,去年曾前往酒泉衛星發射中心觀摩發射現場,親眼見證了桂老師奔赴太空的一幕,這位小朋友現場向桂海潮老師提問。同時,去年9月在“天宮課堂”中曾與桂海潮老師進行過“天地對話”的寧波藝術實驗學校馮語茜同學,在大會現場向桂老師獻花,表達了同學們對中國航天員的敬仰之情。 這一刻的定格,正是科學家精神的傳承。 “一幅圖發布行動計劃” 當天的會議,會場外,來自各區(縣、市)和高中學校的科技成果展演,展示了師生們在科技創新的世界中徜徉探索的精神。會場內,數智人發布《寧波市建設中小學科學教育實驗區三年行動計劃(2024-2026年)》的方式,讓來賓們興味盎然。 數智人小科是利用AI技術生成的,其原型則是第37屆全國青少年科技創新大賽國賽一等獎獲得者——寧波中學的學生應哲楠和俞世哲。 根據發布,寧波將持續推進科學教育“4321”工作體系。即通過實施科學名師培育(“大先生”引領)、創新實驗升級(“大實驗”創新)、社會協同共育(“大社會”協同)、拔尖人才培養(“大活動”牽引)等“4”項重點行動,構建科學教育大中小、家校社、線上線下“3”個維度的“一體化”培養機制,實現全體學生科學素養的大幅提升和拔尖創新人才的精準發現、高效培養“2”大目標,最終建成“1”個“院士之鄉”科學教育品牌。“大科學”理念,愈加清晰。 在“大先生”引領下,至2026年,培育100名科學名師(含校外),提升科學教師育人能力;在“大實驗”創新下,至2026年,創建100個創新實驗室(含校外),提升學生科創實踐能力;在“大社會”協同下,至2026年,打造100門科學精品課程(含校外),提升課程資源支撐能力;在“大活動”牽引下,至2026年,提煉100個科學教育典型案例,提升拔尖人才培養能力。最終,實現全體學生科學素養的大幅提升和拔尖創新人才的精準發現、高效培養兩個目標,創建寧波“院士之鄉”科學教育這個品牌。 整個過程,隨著數智人的講解發布,寧波科學教育的圖景緩緩展開在參會人員眼前。 “一張網構建育人體系” 如果說,三年行動計劃是寧波勾勒的科學教育藍圖,那么,一系列聘任、簽約背后所構建出來的,則是實實在在的育人體系。 活動現場,寧波東方理工大學(暫名)副教務長兼教學工作部部長、加拿大工程院院士譚忠超,周堯昆蟲博物館館長朱海燕,寧波中科信息技術應用研究院院長黃晁,中國科學院寧波材料技術與工程研究所博士生導師李赫,寧波市天文協會理事長王成如,分別受聘成為寧波鄞州藍青高級中學、寧波市同濟中學、寧波市第七中學、鎮海區仁愛中學、高新區求精書院的科學副校長。譚院士向所有科技副校長發出呼吁,要帶著自身資源進入校園,開展科學教育工作。 這背后,是寧波自去年開始建立的“科學副校長”制度,目前已有8位院士、200多位教授和500多位科技人員擔任寧波中小學科學副校長,實現全市中小學校“大先生”引領全覆蓋。 現場,一批創新單位簽約共建創新實驗室。北航寧波創新研究院與寧波市鄞州中學簽約共建航天航空實驗室,寧波市農科院與寧波中學簽約共建生命科學實驗室,寧波智能技術研究院與寧波市海曙外國語學校簽約共建人工智能實驗室,寧波益富樂生物科技有限公司與奉化區西塢中學簽約共建健康營養實驗室。 這背后,體現出了寧波科學教育與港口物流、智能制造、汽車工業等地方特色產業相融合,一批創新實驗室正在形成,“大實驗”體系正在全面推進。 科學教育不能單兵作戰,現場,首批10大科普教育基地授牌,包括上海天文館、西昌衛星發射中心技術站等。這些科普教育基地涉及航空航天類、生物生命類、科普探索類、工業產業類、歷史博物類等。此外,《科學教育周刊》《見未來》《未來科學》,三份科普類報紙和期刊也成為寧波科學教育的合作者。 這背后,是寧波正在積極推動的“大社會”協同機制。目前,學校已結對博物館30個、科技館97個、科創中心23個、科技研學基地73個、高科技企業112個、高校科研院所103家。全社會、多主體協同開展的科學教育新樣態正在形成中。 “一堂課展現育人成效” 師資、實驗、基地……最終指向的都是育人。主辦方以視頻方式呈現的寧波師生的科學課,讓嘉賓們看到了他們在科普基地、在大學實驗室、在科研機構、在企業、甚至在西昌衛星發射基地開展的形式多樣的科學課。 大家聽到孩子們在不同的現場說“好開心”“太激動了”“最大的收獲”等等反映了他們在科學探索中充滿好奇的聲音。這些課堂,同樣體現了“大先生”引領、“大實驗”創新、“大社會”協同等“大科學”理念。 同樣通過視頻呈現的,還有來自全國中小學科學教育實驗區第十六協作組內遼寧北票市、安徽蕪湖等地,以及庫車、涼山等寧波結對合作區域相關負責人對科學教育的期待。這些地區的代表齊聚現場,與寧波一起按下了試驗區協作組協同開展科學教育的啟動儀式。