從“冷”數據中挖掘“暖”價值:寧波精準資助系統確保求學路上“一個都不能少”

小谷是寧波市某中學高三年級學生,兩年前因為父親重癥住院,家里失去唯一的經濟來源。學校老師多次告訴他可以申請學生資助,可他每次都說,“有比我更需要的人”“我可以自己想辦法”。

像小谷一樣,很多同學不想被貼上“貧困生”的標簽,一方面他們認為這是一種隱形的歧視,更希望通過自己解決問題;另一方面,在他們的印象里,申請資助要跑學校、跑街道,蓋這個章、簽那個名,來“證明自己的貧困”,這不僅給家人造成額外的負擔,還可能加劇對自我的否定。

沉默寡言又“很善于解決問題”的小谷最終決定休學一年,打工掙錢。

這時,老師帶著最新的資助申請操作流程找到他,告訴他“申請資助沒有你想象中那么麻煩”。

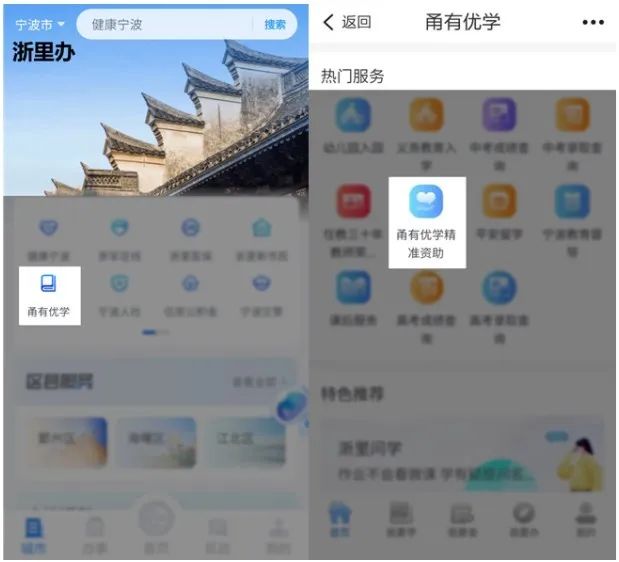

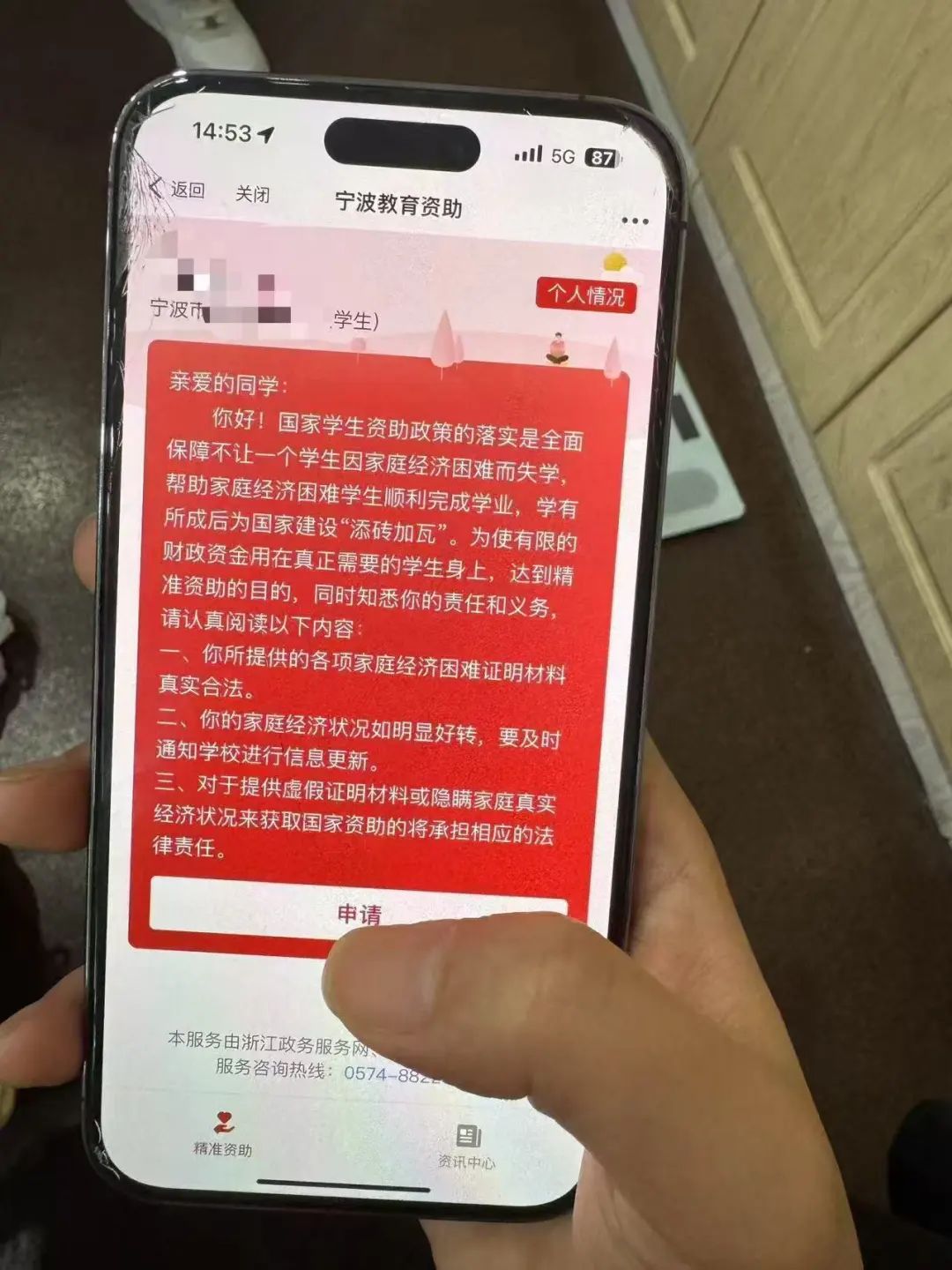

在老師的幫助下,小谷登錄“浙里辦”,點擊“甬有優學精準資助”,系統已自動獲取了他的學籍信息,他只需上傳父親的醫院診斷書等佐證材料,就可以簽字提交。提交后,系統生成了一張電子申請表,進入“學校認定”環節。

就這樣,不用特意跑老師辦公室,在沒有其他人知道的情況下,小谷就完成了申請,內心的擔憂一掃而空。

從2023年秋季學期起,寧波在全市范圍推廣應用“甬有優學”精準資助平臺,學生或家長可通過手機查看資助政策、在線提交申請,已由民政等部門確認困難的家庭無需再提供材料,實現學生資助“快申請”、常規資助材料“零提交”、學生隱私有保障。截至目前,該平臺在“浙里辦”應用上訪問量近180萬。

“以前,材料上交后,我們不知道自己的信息被用于哪里,也不知道是不是已經申請成功,現在通過平臺一目了然。”一位家長說。

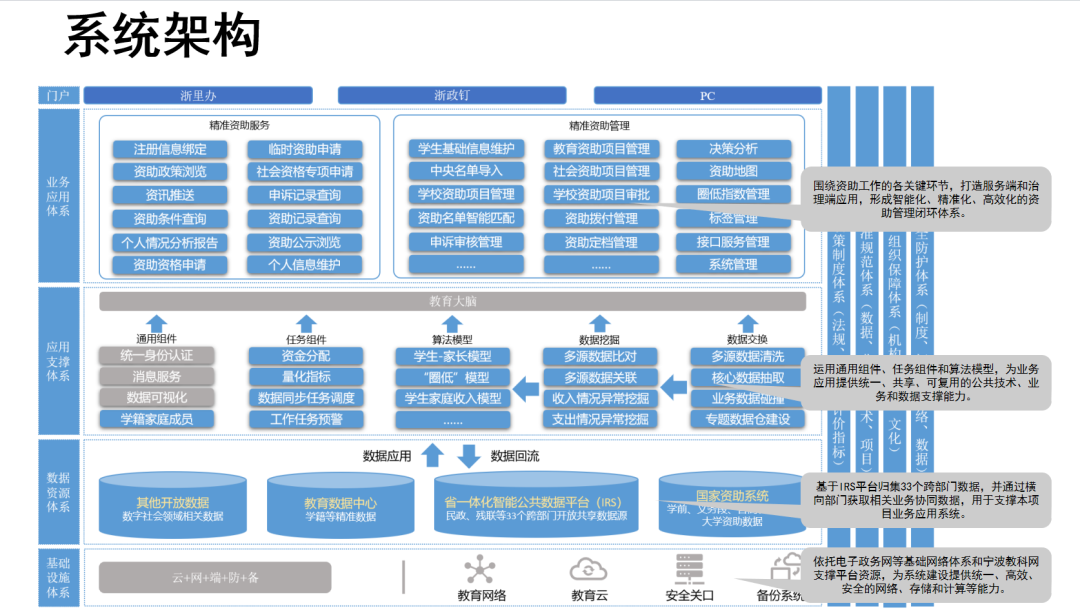

從“冷”數據中挖掘“暖”價值,該市不斷探索“模型+算法”的精準資助寧波方案,力求做到學生資助工作“細無聲”“廣無垠”,讓資助之燈照亮更多困難學生的前行之路。

2024年秋季學期,寧波市進一步推廣學生資助“免申即享”服務,簡化常規資助項目申請流程。

因為小時候的一場意外,四年級的小郝屬持證的殘疾學生,享受寧波市學生資助相關政策。但是,申請資助的材料每一學年就要提交一次,不僅要填寫好申請表格,還要復印相關的證件。

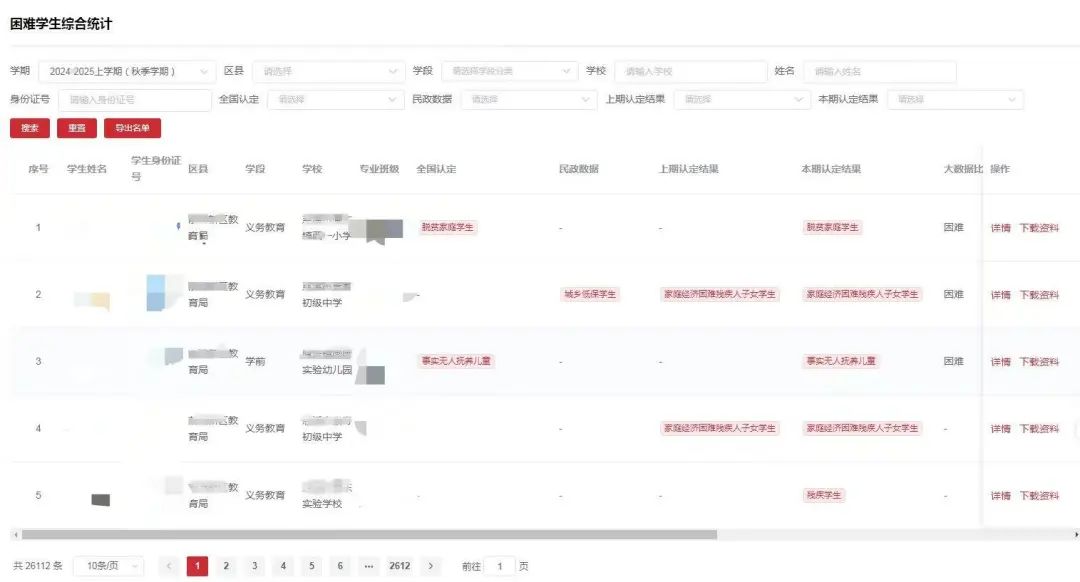

去年,老師告訴小郝的媽媽,小郝成為第一批享受“免申即享”政策的學生,以后只需要在線上確認即可。小郝的媽媽說,這下方便了,因為“不用再手寫、復印紙質材料,只要在手機上跟老師溝通就可以”。2024秋季學期,“甬有優學”精準資助平臺惠及學生約2.6萬人。

數據不僅幫學生和家長“跑腿”,還參與重塑資助工作流程。德培小學教師李雨然負責學生資助工作,她說,“甬有優學”精準資助平臺自應用以來,“前期確定資助名單變得更方便了,后續審核負擔也減輕了”。

此前,她需要先接收學生的紙質材料,然后手動錄入信息,整理資助檔案,再人工統計資助項目,分類制作金額報表,整個過程耗時長、流程多、檢索難。

而且,有些學生不一定滿足家庭經濟困難的剛性認定標準,但又確實存在需要資助的情況,在傳統資助體系下學校只能通過學生主動上報或老師日常摸排發現這部分學生。“通過家訪、研學我們可以發現一些學生家里比較困難,但整體來說靠這樣的人工摸排很難,等發現的時候可能已經是非常極端的情況了。”

在市發改委支持下,借助高校科研力量,寧波市建立多種資助類型對象資格智能識別、自動提取、主動匹配算法,貫通掌握學生家庭收入、財產情況,綜合考慮區域經濟社會發展水平、突發狀況等因素,運用教育數據中心的算力,完成家庭經濟困難模型與基于此模型的困難學生推斷算法的構建,實現對家庭經濟困難學生的智能判斷。

現在,李雨然每學期都會收到一份資助對象參考名單,通過這份名單,她會找到對應的學生,告訴他們如何申請資助。

待學生或家長線上提交申請后,李雨然登錄后臺就可以看到他們的申請記錄,選擇下載就能獲取對應學生的完整資料,在核對信息無誤后,她點擊審核通過,申請就進入了“區縣審核”環節。

統計數據顯示,依托“甬有優學”精準資助平臺,其中有一所中學,每個年級新增了兩三個資助對象,更多有需要的家庭因此感受到了教育的智慧和愛心的“溫度”。

寧波市學生資助管理中心相關負責人告訴記者,“甬有優學”精準資助平臺形成了資助“申請—受理—認定—審核—統計”各環節全流程閉環管理模式,學生申請、學校認定、區縣審核等操作流程都在平臺內記錄留痕,相關數字檔案自動生成,這也更方便工作人員了解各地各校的工作進度,有效實現了資助監管,推動學生資助工作規范開展。

王紅麗是李惠利中學一名專職的心理教師,同時兼任學生資助工作,在她看來,這兩部分工作有很多地方是相通的——都要先紓困、再重建。她說,資助工作不能光物質資助,更要精神育人,不但要給予學生悄無聲息的守護,更要培養他們感受愛和傳遞愛的能力。